La historia de Iris Alba y las dos tapas de «Cien años de soledad»

Por Julián Axat

Acaba de fallecer Vicente Rojo, a los 89 años. Vicente, mexicano por adopción, fue uno de los grandes artistas y diseñadores pertenecientes de las vanguardias estéticas de los 50/60. Como bien señala en su homenaje en redes y diarios, a Vicente se lo conoce por su famoso diseño de tapa de Cien años de soledad, el libro cumbre de Gabriel García Márquez, editado por Sudamericana el 30 de mayo de 1967 y que rápidamente se transformó en un best-seller.

Pero aquí se comete una gran injusticia, pues en realidad, aquella portada de Vicente fue la segunda, y lo que casi nadie conoce y –en rigor de verdad– ha quedado en el más absoluto olvido, es que la tapa de la primera edición pertenece y fue realizada por una mujer: la artista plástica argentina Iris Alba, conocida entonces como Iris Pagano.

Iris nació en el barrio de Flores en 1935, hija de Pilar Losilla y Arturo Alba. Con una fuerte sensibilidad y vocación por la plástica, el diseño, la cerámica; luego de recibirse en el colegio de arte Fernando Fader y de algunos trabajos ocasionales, partió recién casada junto a su primera pareja, Humberto Pagano, rumbo a New York donde vivió entre 1957 y 1959. Allí vivió cerca la “gran manzana” tomando contacto con muchos de los artistas del pop art, como Stuart Davis (1894-1964) y Andy Warhol (1928-1987) y tantos otros. Allí, logró ingresar en la agencia Walter Thompsom, en plena “época de oro” de la publicidad, que tanto la influyó en sus posteriores trabajos.

A principios de los 60´ Iris Alba se incorporó al staf de la editorial Sudamericana, con una propuesta de diseño de tapas más arriesgado y cercanas a la estética pop de la que se había nutrido en el norte. Así, entre 1966 y 1967 Alba compuso una veintena de tapas, entre ellas las de El banquete de Severo Arcángelo (1965), de Leopoldo Marechal, Nosotros dos (1966), de Néstor Sánchez, y Envíos (1966), del poeta Alberto Girri. La locura ante todo, de Violette Leduc, y Las pelucas, de Angélica Gorodischer, ambas de 1968. También compuso algunas tapas para la editorial Sur, entre ellas las de Los comediantes (1966), de Graham Greene, y La sabiduría del corazón (1966), de Henry Miller. ¡Hip… Hip… Ufa! (1967) de Dalmiro Sáenz, y Teatro (1971), de Francisco “Paco” Urondo, El libro del ello (1968), de Georg Groddeck; etc. La mayoría de esas tapas están firmadas con las iniciales de su nombre a secas: ia.

La Editorial Sudamericana, fundada por el grupo Sur de Victoria Ocampo en 1938 y dirigida desde 1939 por Antonio López Llausás –propietario de la librería Catalonia en Barcelona y exiliado durante la Guerra Civil española (1936-1939) en la Argentina- ya era hacia comienzos de la década del 60 la más importante del país y una de las más importantes de habla hispana. Sudamericana formaba parte del numeroso grupo de editoriales fundadas en la Argentina por exiliados españoles, como Losada, Aguilar, Emecé y otras más pequeñas, entre ellas Santiago Rueda y Botella al Mar

En el año 1967, la decisión del propio García Márquez será que su amigo Vicente Rojo sea el creador de la portada de Cien años de soledad. Ocurre que el artista deja correr el tiempo y la tapa se demora en la entrega. Por lo que la editorial Sudamericana, apurada en que el libro salga a la calle, le encarga a Iris Alba realizar un trabajo de tapa para la primera edición. Es así como Iris Alba (entonces conocida como Pagano) lleva a cabo el diseño del galeón, que rápidamente sale a la calle y se agota; por lo que –ya llegada la tapa de Rojo para sucesivas ediciones- hace que la primera tapa quede en el olvido.

En las páginas de Tras las claves de Melquíades (2001), la gran biografía de Cien años de soledad, Eligio García Márquez, su autor y hermano de Gabriel García Márquez, evoca las circunstancias que rodearon a la primera edición de la novela, en mayo de 1967. Dice Eligio: “… De manera que cuando los bonaerenses se acercaron ese lunes (y los siguientes de la semana) a las decenas, no menos de cien de quioscos de la ciudad, en busca de las noticias (…) se encontraron también con un libro de portada exótica: la de un galeón español flotando en medio de una selva por encima de tres estilizadas flores anaranjadas. La vegetación más que verde era azulada, al igual que el galeón. Como alguien diría después, ni la idea ni la ejecución del diseño eran extraordinarias, pero allí estaba el libro, su tapa, como se dice en Argentina, intentando imponer su presencia en medio de esa otra selva, la de las diversas, variadas y agresivas publicaciones callejeras… De Iris Pagano nadie daba noticias por esos días, ni en la editorial, ni en Buenos Aires, ni en el resto de Argentina”.

De este modo, sin proponérselo, Eligio García Márquez ejecuta un acto de justicia al inscribir el nombre de Iris Alba en la historia de la primera edición de Cien años de soledad. En realidad, lo que hizo fue reinscribir el nombre de Alba en la historia del diseño gráfico y editorial en la Argentina. No podemos saber qué hubiera hecho la actual Ramdom House Mondadori de no haber existido la mención de Eligio al momento de publicar la edición homenaje por los 50 años de Cien años de soledad, en 2017, pero a la luz de ediciones conmemorativas anteriores, en donde no se cuenta la historia de las “dos tapas”, cabe pensar que muy probablemente el nombre de Alba (o Pagano) seguiría ausente.

La portada de aquella primera edición de Cien años de soledad, diseñada por Iris, retoma varios de los recursos empleados por ella en otras tapas, como el empleo de fotografías, grabados antiguos, y la inclusión del dibujo propio. Frente a otras tapas, la primera de Cien años de soledad ofrece una mayor superposición de elementos y planos, como si la autora hubiese buscado exponer todos los datos posibles sobre la novela, como intentando “una síntesis total de la obra”: el fondo de selva como elemento narrativo central; el galeón evidenciando la irrupción de lo mágico y, al mismo tiempo, el dato histórico de la conquista y la colonización; y las flores amarillas, en primer plano, emergiendo como desde el suelo, que evocan una de las metáforas más reconocibles del libro.

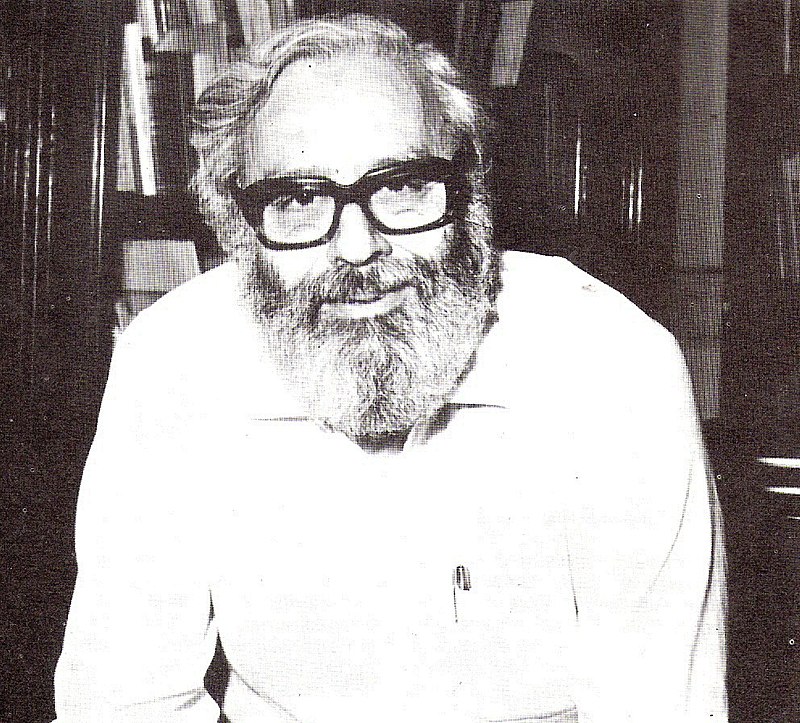

El trabajo de Alba es, particularmente singular por su condición de mujer en el contexto del diseño editorial de los años 60, y en términos más amplios, en un área como el diseño gráfico, que aún hoy sigue presentando importantes disparidades de género. Iris, es la mujer olvidada y escondida en aquella primera tapa del gran libro de García Márquez. En su trayectoria posterior, está también haber conocido al poeta y militante Miguel Angel Bustos (1932-1976), de quien se enamoró perdidamente, se volvió a casar y con quien tuvieron un hijo, el poeta Emiliano Bustos nacido en 1972 (gran parte de este texto lo he tomado prestado de su investigación inédita “Iris Alba: un arte de tapa ausente”).

Miguel Ángel Bustos desapareció en 1976, en su domicilio. Iris, como su compañera, sufrió en carne propia el terror de Estado y sus consecuencias. Este desconocimiento, “anonimato” o invisibilidad al que fue sometida tiene que tener algún tipo de relación con su condición de sobreviviente de la última dictadura cívico-militar argentina. Luego de ser despedida de Sudamericana, en 1976, después del secuestro y desaparición de su esposo miguel Ángel, quien también padeció similar operación hasta que su obra fue reunida en 2008.

Por estos días, todos los medios hablan del creador de las tapas de Cien años de Soledad, pero con suma injusticia, olvidan a Iris Alba (¿A esta altura, podemos decir que hubo –también– un arte de tapa desaparecido?).

Iris Alba, murió en 1993.

Nota Publicada en diaro Pag/12, el 20/3/2021: https://www.pagina12.com.ar/330631-la-mujer-escondida-en-la-tapa

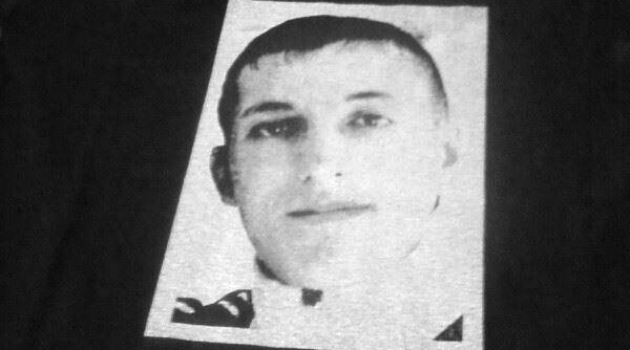

Iris Alba, en su estudio de la editorial Sudamericana, 1967